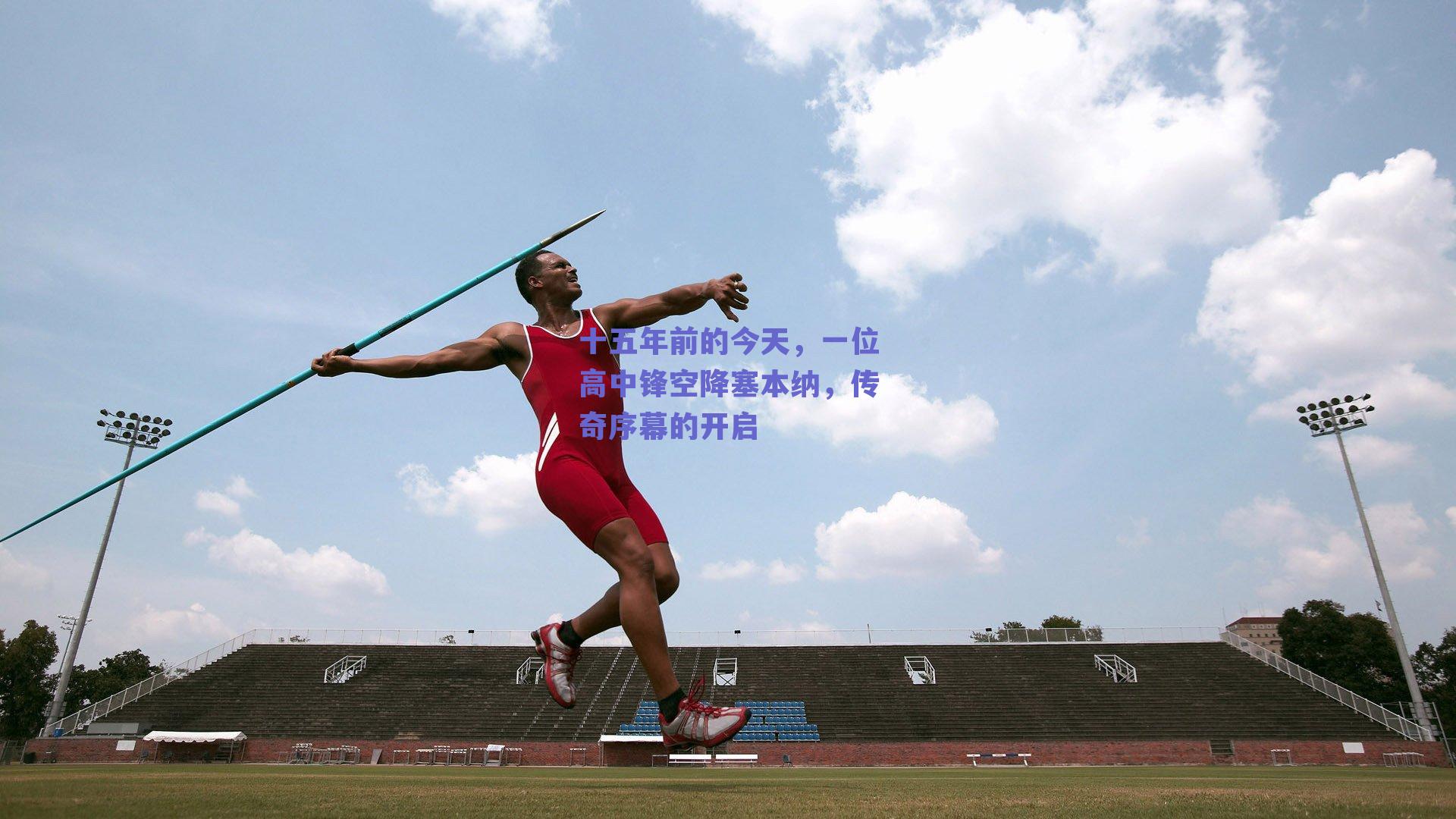

慕尼黑,2025年秋——十五年前的今天,一个看似平凡的秋日,却成为德国足球史上一个永恒的转折点,塞本纳大街的训练基地上空,一架直升机缓缓降落,舱门打开,一位身材高大的前锋踏上这片绿茵圣地,他球友体育直播,就是后来被无数球迷尊称为“空霸”的传奇中锋——马尔科·施瓦茨,那一刻,没有盛大的新闻发布会,没有闪光灯的狂轰滥炸,只有俱乐部体育总监的简单握手和教练组的默默期待,但正是这次低调的“空降”,彻底改写了拜仁慕尼黑乃至德甲的命运,开启了一段长达十年的辉煌篇章。

背景:一个亟待变革的时代

回顾2010年的德国足坛,拜仁慕尼黑正处在一个微妙的十字路口,尽管俱乐部底蕴深厚,但球队在欧冠赛场屡屡受挫,国内联赛也面临多特蒙德等新兴力量的强势挑战,当时的锋线依赖技术型球员,缺乏一个能在禁区内一锤定音的支点,主教练范加尔在战术板上反复勾画,最终将目光投向了荷兰联赛中一位身高195厘米的年轻中锋——马尔科·施瓦茨,这名22岁的小将虽未享誉欧洲,却已凭借其惊人的头球能力和背身拿球技术,在荷甲单赛季攻入20球,成为球探报告中的“隐藏瑰宝”,拜仁以2500万欧元的“赌注式”转会费,在转会窗关闭前闪电完成签约,而施瓦茨的抵达方式——直接乘直升机降落在塞本纳训练场——更被媒体形容为“戏剧性的空降”,象征着一场风暴的来临。

首秀与适应:从质疑到认可

施瓦茨的加盟最初并未引起太大轰动,反而招致部分质疑,德国媒体普遍认为,这位“高中锋”风格过于传统,可能无法适应拜仁的传控体系,首秀对阵沙尔克04的比赛中,施瓦茨确实显得有些笨拙,多次与队友跑位重叠,全场仅触球15次,但转折点出现在第十轮对阵汉堡的雨战:第75分钟,拜仁获得角球,施瓦茨在禁区内高高跃起,力压两名后卫将球砸入网窝,这粒进球不仅是其德甲处子球,更展现了无与伦比的制空权,赛后,范加尔公开称赞:“他就像一座灯塔,照亮了我球友体育app们的进攻方向。”随后的赛季中,施瓦茨逐渐与罗本、里贝里等边路天才形成默契,其“空中堡垒”的称号不胫而走,据统计,他在首个赛季便贡献了12粒进球,其中8个来自头球,成功率高达71%,彻底平息了外界噪音。

巅峰岁月:战术核心与冠军收割机

随着海因克斯接任主帅,拜仁的战术体系围绕施瓦茨进行了革命性调整,球队摒弃了过度追求地面渗透的固执,转而利用其身高优势实施“两翼齐飞”的经典打法,2013年欧冠决赛对阵多特蒙德,成为施瓦茨生涯的封神之战:在温布利球场的滂沱大雨中,他先是用一记回头望月助攻罗本扳平比分,又在加时赛第108分钟接应长传,胸部停球后凌空抽射绝杀对手,这一夜,拜仁时隔12年重夺欧冠,施瓦茨被评为决赛MVP,此后五年,他帮助球队实现德甲五连冠,个人三度荣膺德甲金靴,并创造了单赛季头球破门纪录(15球),更可贵的是,他的存在解放了穆勒等二前锋,形成了“一高一块”的黄金组合,前队友拉姆曾回忆:“马尔科让比赛变得简单——你只需把球传向禁区,剩下的交给他。”

遗产与影响:超越数据的传承

施瓦茨的传奇远不止于数据,他的职业态度成为年轻球员的楷模:每天训练后加练头球500次,甚至定制特殊器械强化颈部肌肉,2018年世界杯,他带伤出战并为德国队攻入关键球,虽最终止步八强,但其“铁人”精神举国动容,退役后,施瓦茨转型青训教练,回归塞本纳基地主管拜仁U17梯队,他亲手培养出新星克劳斯·韦伯,后者在2024年欧冠半决赛中复制了恩师的头球绝杀,被媒体称为“施瓦茨二世”,拜仁的战术手册中仍保留着以高中锋为轴的进攻章节,而塞本纳大街的训练场上,他的巨幅海报与贝肯鲍尔、盖德·穆勒并列,无声诉说着这段历史。

十五年回望:足球哲学的永恒启示

施瓦茨的“空降”不仅是一个人的成功,更是足球哲学的一次胜利,在传控战术风靡的时代,他证明了传统中锋的价值——足球终究是空间与高度的游戏,他的故事提醒人们,伟大转会未必需要惊天动地的喧嚣,有时安静降落的基石,反而能筑起最坚固的王朝,当球迷走过塞本纳大街的纪念墙,总会在那张直升机旧照前驻足,十五载光阴流转,传奇从未褪色,而那个秋日的降落,依然是绿茵史上最动人的序曲。